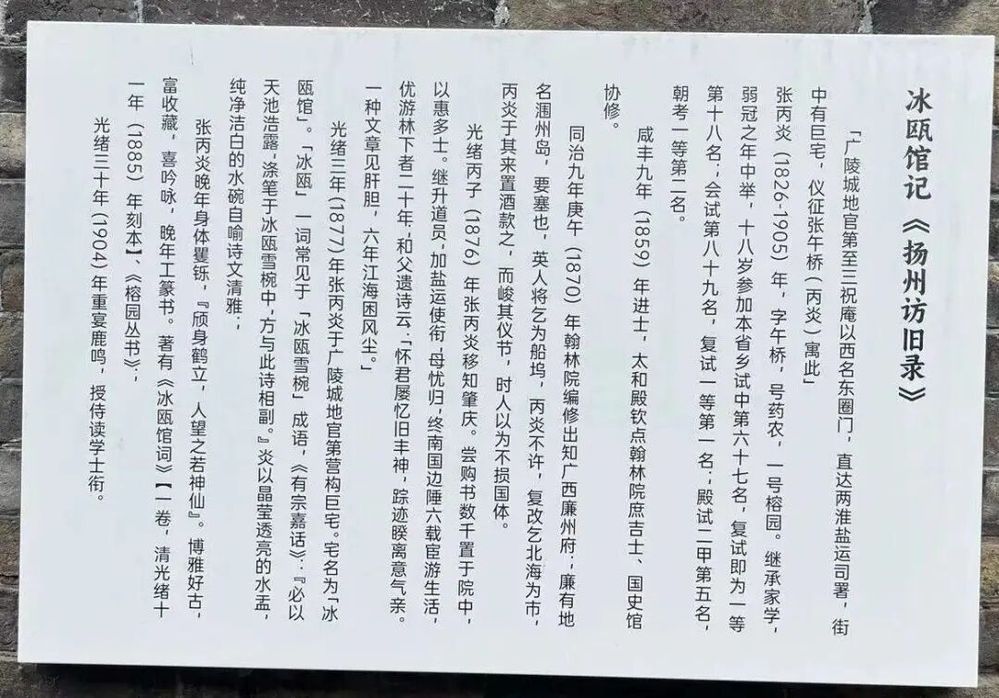

在扬州东圈门地官第12号,一座七进七出的徽派建筑群静静矗立。这座名为“冰瓯馆”的宅邸,由清代进士张丙炎于光绪三年(1877年)营建,其名取自“冰瓯雪椀”的典故,既喻诗文清雅,亦暗含士人精神之纯净。作为晚清扬州文化史的重要地标,冰瓯馆不仅承载着张丙炎的生平轨迹与学术成就,更成为透视清代士大夫文化传承与转型的微观样本。

01张丙炎的生平:从翰林编修到岭南知府

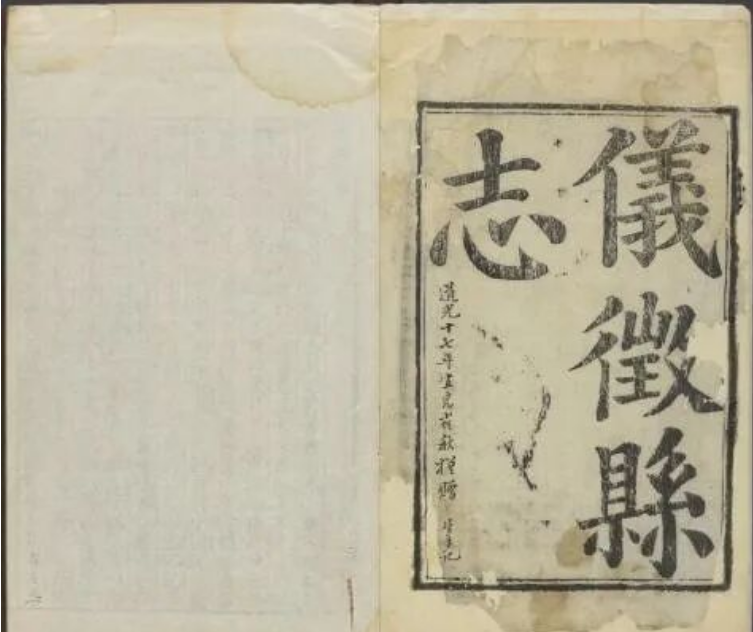

张丙炎(1826—1905),字午桥,号药农,江苏仪征人,出身书香门第。其父张安保为道光年间《仪征县志》总纂,家族“清晖草堂”以诗文传家。张丙炎弱冠之年中举,咸丰九年(1859年)以二甲第五名进士及第,次年入翰林院任庶吉士,后历任广东廉州、肇庆知府。在岭南为官期间,他展现出经世致用的政治智慧:光绪二年(1876年)任肇庆知府时,购书数千卷置于庭院供士子研习,推动地方文教;光绪四年(1878年)因母丧归隐扬州,结束六年边陲宦游。其《怀父诗》中“六年江海困风尘”之句,既见仕途艰辛,亦显赤子情怀。

政治生涯之外,张丙炎更以文化守护者身份著称。咸同兵燹后,扬州藏家多衰败,他广收包世臣《小倦游阁法帖》、梅嵇庵贞元石等珍品,其中对包氏法帖的续刻尤为学界称道。该帖初刻于道光年间,包世臣去世后,其后裔将帖板售予张丙炎,他集家藏包氏墨迹,邀刻工冷旭斋续刻,历时五年完成全帙,使清代碑学重要文献得以完整流传。

02学术成就:经史考据与文化传承的双重建构

地方志编纂与文献保全。张丙炎早年随父参与《道光重修仪征县志》编撰,光绪四年(1878年)他促成此书付梓,并作《后叙》详述成书经过,强调“恭甫季昆抱残守阙之功”。这种对乡邦文献的坚守,延续了扬州学派重实证、究源流的治学传统。书法理论与碑学实践。张丙炎晚年工篆书,其《冰瓯馆词》《榕园丛书》等著作之外,更以续刻《小倦游阁法帖》彰显碑学主张,使包氏“北碑南帖,兼收并蓄”理论获得实物支撑,至今被视为清代碑学发展的重要物证。藏书与刻书事业。张丙炎在冰瓯馆设刻书作坊,校刻《榕园丛书》三集六十三种,涵盖经史子集。其藏书之富,从购得包世臣枣木版法帖、梅嵇庵贞元石等可见一斑。这种“购藏-整理-刊刻”的文化链条,不仅保存大量珍本,更推动晚清扬州私家刻书业的延续。

03冰瓯馆:建筑空间的文化隐喻

冰瓯馆的营建,本身即是一部立体的历史书。七进七出院落沿中轴线展开,青砖门楣、榫卯梁柱保留清代原构。第二进正厅西山墙嵌有咸丰七年(1857年)《西岳华山庙碑》刻石八方,第八方镌“咸丰七年石樵张安保临”,见证张家两代人的金石情缘。原宅设刻书作坊,现辟为专题展厅,陈列张丙炎生平事迹及《小倦游阁法帖》拓本。东侧碑廊保留的八方刻石,与包世臣法帖形成跨越时空的学术对话。2018年修缮后,建筑群采用“修旧如旧”原则改造为民宿,保留90%以上历史构件,实现文化遗产的活态传承。

张丙炎的一生,横跨晚清政治变革与文化转型。他在岭南的政绩、对包世臣学术的承袭、对乡邦文献的守护,以及冰瓯馆的营建,共同构建起一个士大夫的文化样本。其故居经修缮后获评扬州市文物保护单位,更以“民宿+文化空间”模式,成为传统建筑活化利用的典范。

当游客穿行于冰瓯馆的九个院落,触摸咸丰年间的刻石,翻阅《榕园丛书》的线装古籍,或是在元一茶馆品茗时,他们不仅是在体验一座徽派宅院的建筑之美,更是在与张丙炎代表的晚清士人精神展开跨越时空的对话——这种对话,关于文化的传承与创新,关于士人的责任与担当,更关于一座城市如何将历史记忆转化为当代的文化力量。