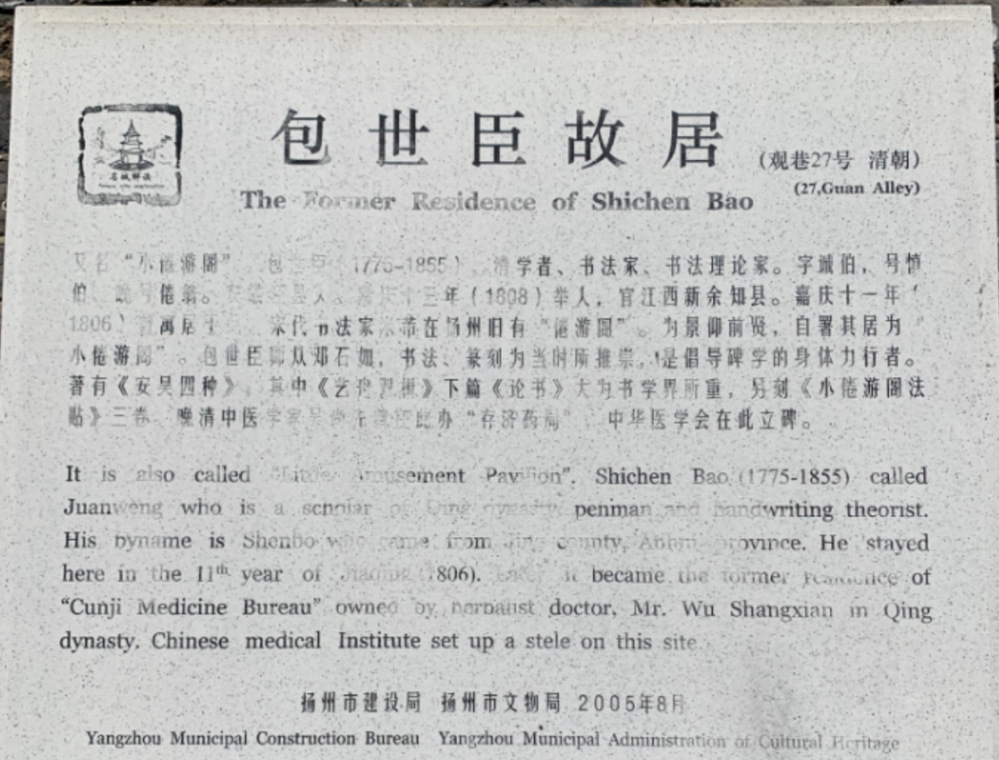

在扬州东关街观巷27号,一座青砖黛瓦的清代古宅如墨痕般晕染在时光里。这座三进三间的主体建筑,曾是清代学者包世臣的寓所小倦游阁,宅第大门东向而开,飞檐如书卷舒展,南侧花园遗迹中,百年古井与老槐相映成趣,似在诉说着一段跨越两个世纪的学术传奇。

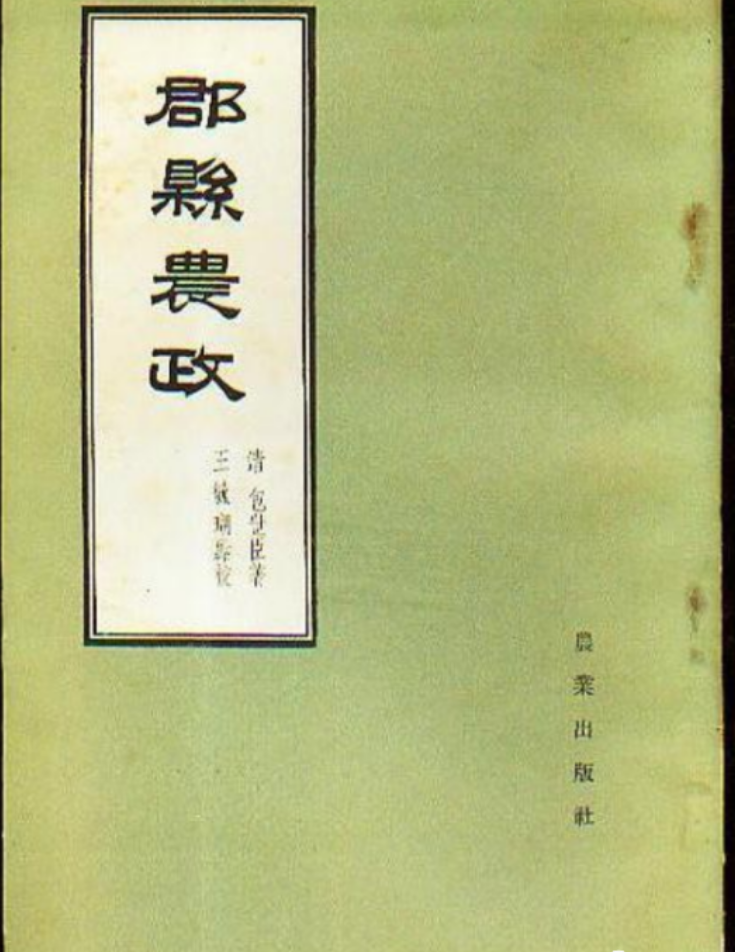

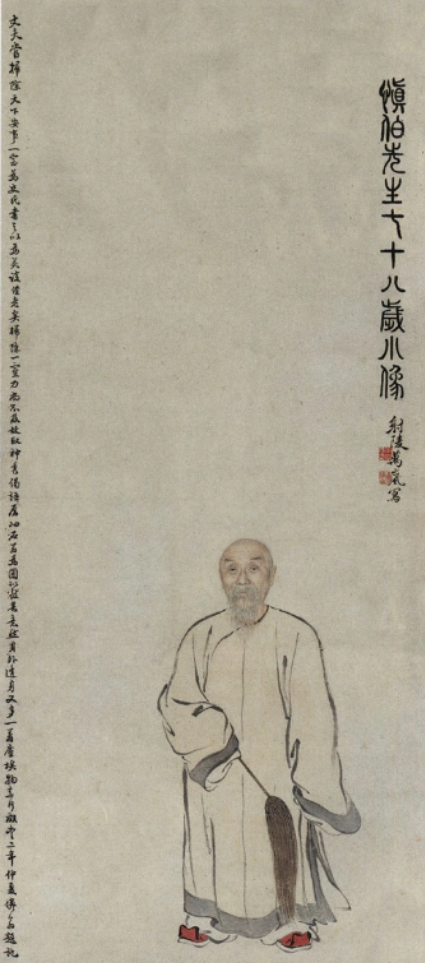

包世臣(1775-1855)生于安徽泾县耕读之家,自幼随父习农事、读经史,8岁负笈金陵求学,19岁设馆授徒,26岁撰成农学专著《郡县农政》。嘉庆十三年(1808年)中举后,他出任江西新喻知县,后因直谏漕运弊政遭罢官,自此寓居扬州,以幕僚身份参与地方治理,“小倦游阁”遂成为其实践经世思想的重要场所。

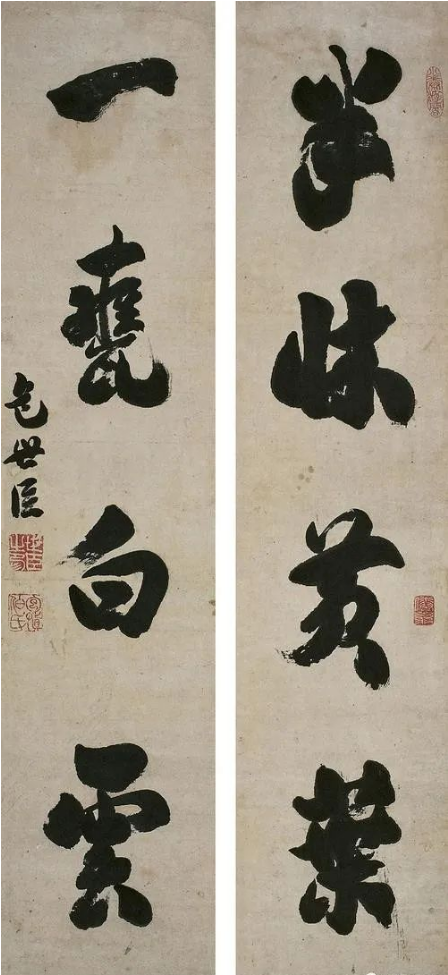

作为清代学术转型的标志性人物,包世臣的学术实践与扬州有着深刻联结:在农政领域,他提出治平之枢在郡县,而郡县之治首农桑的核心命题,创造性地将江淮地区的农业生产技术与礼、刑、兵等治理要素结合,构建起独特的治理型农书体系。经济思想上,他主张本末皆富,反对重农抑商,设计的票盐制改革通过裁撤冗员、允许商民自由运销,使盐价骤降六成,被学者誉为近代市场经济的先声。漕运改革方面,他力主海运南漕议,主张以海运替代河运以降低成本,在《中衢一勺》中详述的漕运、水利、盐务改革方案,成为道光年间政策制定的重要参考。书法革新领域,他倡导碑帖结合,以五指齐力解构笔法,开创小九宫与大九宫理论,将书法从状如算子的刻板中解放,被后世尊为清代书风变革的先驱。

从“小倦游阁”的书香墨韵,到《艺舟双楫》的笔锋激荡,这座宅邸不仅是清代学术的实物见证,更是一座贯通传统与现代的桥梁。在这里,寒门学子的耕读精神、幕僚士大夫的实践智慧在此交融,共同勾勒出中国近代学术转型的生动图景。当游人漫步于观巷的青石板路,轻轻抚摸故居斑驳的砖墙,仿佛仍能听见那位自称右军第一人的学者,在历史深处传来的思想回响——那是对农桑本业的坚守,对市场规律的洞察,对书法美学的革新,更是一位传统知识分子在时代剧变中,以经世之学回应现实挑战的永恒追问。