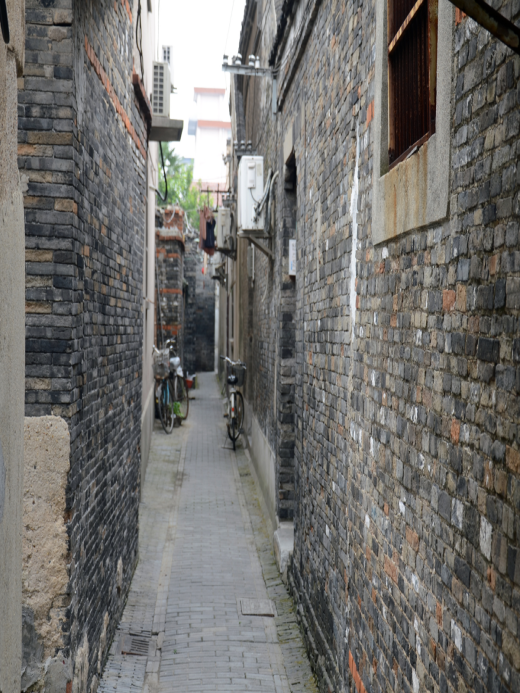

在扬州的东关街五谷巷,青砖灰瓦铺就的巷弄深处,一隅老宅静立百年,门楣上“沁香阁”三个字虽已斑驳,却仍能让人窥见往昔的风雅。这里便是清末民初小说家李涵秋的故居,也是他笔下《广陵潮》的源头活水。

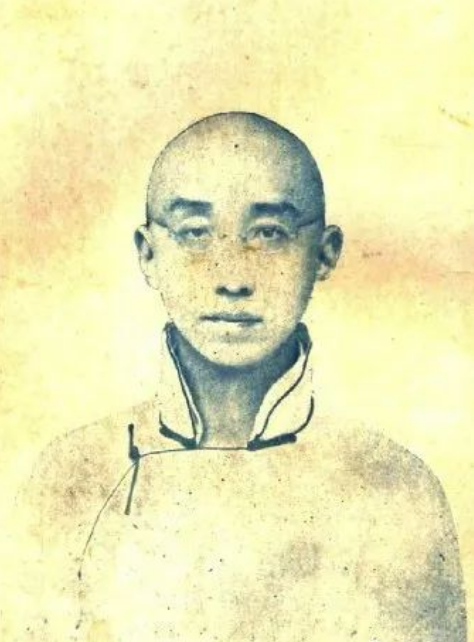

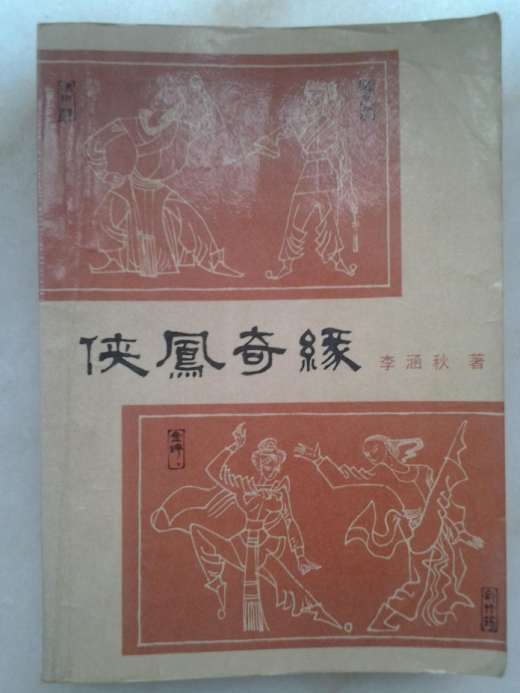

李涵秋(1873—1923),名应漳,字涵秋,别署“沁香阁主人”,江都人士。他自幼家境清寒,十二岁始习古文辞章,十七岁(1890年)便设帐授徒以补家计。二十岁(1894年)中秀才后,正值清末新政改革,遂转而研习新学。二十九岁(1903年)秋,他离乡赴武昌,在湖北清丈局总办李石泉家任家庭教师,期间开始小说创作。1901年,李涵秋返乡任两淮高等小学国文教员,白天着长衫讲授经史,夜晚则于沁香阁中以笔名沁香阁主人撰稿,时人谓之“昼儒夜侠”。1921年,他应《时报》主编狄楚卿之邀赴沪,主编《小时报》《小说时报》《快活旬刊》,并同时为六家报纸撰稿,从无脱误,时有“无郑(逸梅)不补白,无李(涵秋)不开张”之谚。前句指报纸的补白必用郑逸梅,后句谓副刊的开张必请李涵秋。这种同时执笔五六种小说且无失误的功力,印证了周瘦鹃奇才之叹。

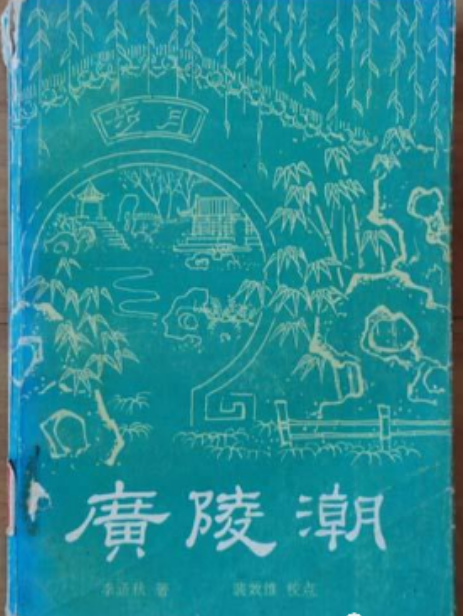

《广陵潮》便是在这样的笔耕不辍中诞生的。这部原名《过渡镜》的长篇,自1909年起在汉口《公论新报》连载,每日更新两千字,风雨无阻,直至1919年方告完篇。小说以扬州为叙事核心,将19世纪末至20世纪初,从甲午战争到五四运动近三十年的社会嬗变,熔铸于云麟与淑仪、柳氏、红珠等人物的命运沉浮之中。据郑逸梅考证,书中“云麟与淑仪”的爱情主线,实取材于扬州盐商家族的一桩真实婚变:“涵秋执教期间,曾闻某盐商少奶奶私奔之事,乃化用为小说母题,并以此为蓝本,写尽封建礼教对女性的桎梏。”这种“以小说证史”的创作理念,使《广陵潮》超越了通俗文学的范畴,成为解读近代中国社会转型的珍贵文本。胡适称其为“上等小说”,张恨水更誉之为“活生生的社会材料”,恰因其以市井悲欢为切口,剖开了旧制度崩解与新思潮涌动的时代裂痕。

李涵秋的一生,是传统文人向现代作家转型的缩影,恰如《广陵潮》中“潮起潮落”的隐喻,见证了旧制度的崩解与新思潮的涌动。而他的故居“沁香阁”,不仅是“沁香阁主人”文学成就的物质载体,更如同一把钥匙,解锁了扬州文化的深层密码。当后人沿着东关街的青石板走来,指尖抚过斑驳的砖墙,便会懂得:这里不仅住着一位“小说界圣手”的魂灵,更藏着一座城市用文字镌刻的永恒——那些关于爱与自由、崩解与重生的故事,早已随着运河的水波,流进了每个扬州人的血脉之中。