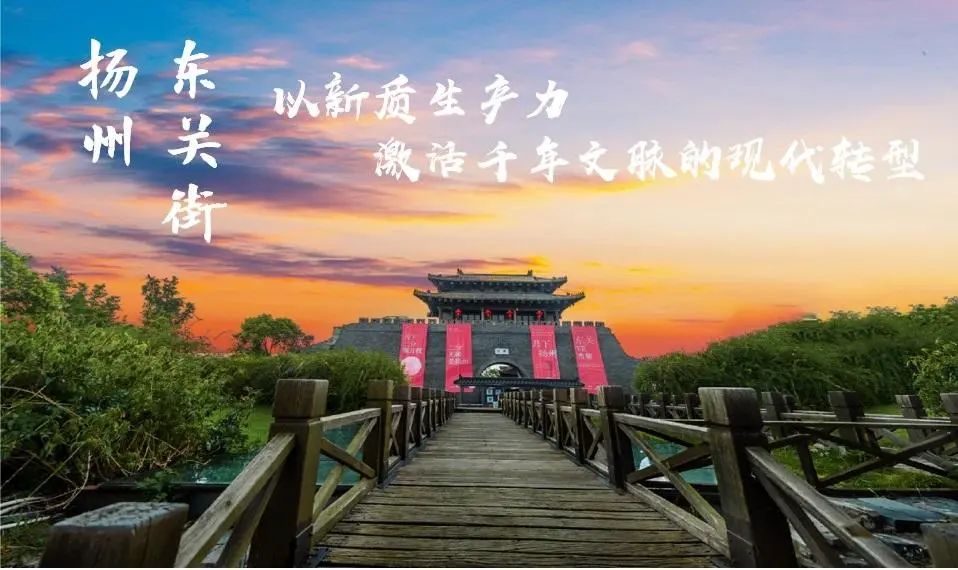

在扬州明清古城东北隅,东关历史文化街区如同一部镌刻在青砖灰瓦间的立体史书,青砖灰瓦间沉淀着唐宋城垣的文明密码,飞檐斗拱上镌刻着漕运文化的繁荣记忆。当数字经济浪潮奔涌而至,城控集团名城公司以“守正创新”为核心理念,通过文化为魂、产业为体、制度为翼的创新实践,探索出一条历史街区培育新质生产力的创新路径,成功实现从“文物保护”到“价值再生”的跨越式发展。

科技赋能:数字化保护与智慧化运营的双向突破

城控集团名城公司创新构建“科技+文化”双轮驱动体系,通过数字化保护与智慧化运营的深度融合,打造历史文化街区保护与发展的新范式。一是运用数字建模技术,完成东关街1122米主街文保建筑全要素数字化建档,实现建筑形制、营造技艺、历史信息的永久保存与动态更新,为文化遗产保护提供精准数据支撑。二是打造《创世山海经》数字艺术展等标杆项目,运用实时渲染、交互投影等技术,将《山海经》神话体系转化为可触摸、可参与的数字体验场景,推动非遗文化传播从“静态展示”向“动态交互”升级。三是部署覆盖街区的智慧化管理平台,通过大数据、云计算等技术手段,实时监测客流量,科学核定街区最大承载量,实现街区管理智能化、精细化。

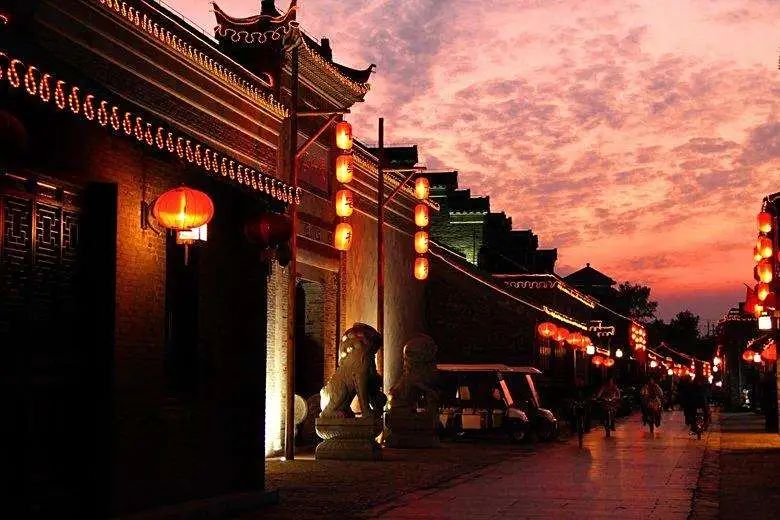

产业融合:文创经济与生态宜居的协同共生城控集团名城公司构建“非遗+”活化传承体系,推动传统文化与现代消费的深度耦合。一是充分利用李长乐故居、芍药园子、冬荣园等历史建筑,系统整合扬州漆器髹饰技艺、生效剪纸、扬州评弹等非遗项目,2024年以来,累计接待游客超25万人次,带动非遗文创产品销售额同比增长15.3%,形成“观演-体验-消费”的闭环产业链。二是通过“微改造”模式优化基础设施,2024年以来,改造提升街区节点5处、疏通排水管道3300余米、安装节能灯具100余盏,既保留了“青石板路+明清建筑”的江南水乡风貌,又实现了雨污分流与节能降碳。三是按照联合国《保护世界文化和自然遗产公约》操作指南相关保护发展指标要求,通过“活态传承+智慧管理+社区参与”的创新实践,2024年,东关街荣膺联合国教科文组织亚太文化遗产保护奖杰出奖,成为中国首个获此殊荣的历史文化街区更新项目。

模式创新:多元参与与制度保障的闭环机制城控集团名城公司创新构建的政府主导、国企运作、居民参与三维治理体系,通过政策制定、资源整合、利益共享三大核心环节形成治理闭环。政策规制层面,制定东关街商铺业态准入及变更审批流,实现街区业态的动态调控,既确保原貌、原住、原味的活态传承,又实现业态结构的优化升级。平台建设层面,搭建“东关街智慧治理服务平台”,组建由商户代表、居民代表、专业顾问组成的街区治理委员会。2024年以来,通过“提案-论证-公示”流程推动街区微型消防站增设、双语标识换新、节点提升等多项民生项目落地,充分激发内生治理活力。成果转化层面,通过街区“商业收益反哺”的循环经济模式,实现每年不低于15%的商业收益用于建筑修缮、非遗传承等保护工作,2024年以来,完成长乐盐商宴非遗展示,东圈门故居、李长乐故居等文保单位修缮工作,形成文化遗产保护与经济发展的双向赋能新范式。

未来展望:从国家级到世界级的战略跃升东关街的保育活化实践证明,新质生产力并非简单叠加科技元素,而是通过制度创新、产业融合与生态共建,实现历史文脉的创造性转化。下一步,城控集团名城公司将全面贯彻市委市政府古城保护更新战略部署,主动融入城市发展大局,加速推进文物保护修复、数字基建升级、文商旅综合体开发等重点工程,通过可量化的保护标准、可复制的运营模型、可持续的发展路径,推动东关街实现从国家级旅游休闲街区向世界级文化地标的战略跃升,为中国历史文化街区的现代化转型提供了可复制的“扬州范本”。