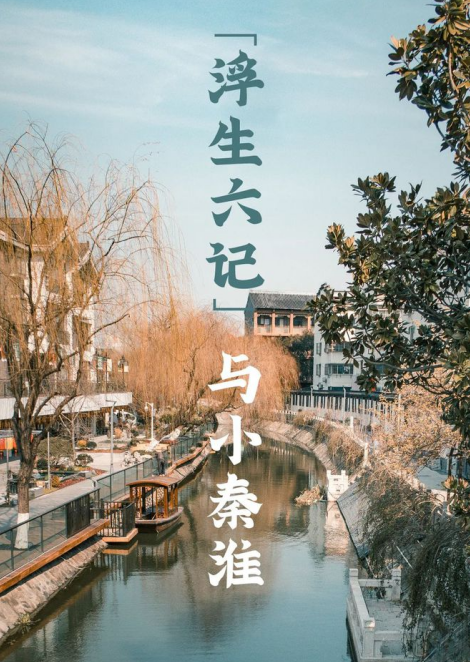

暮色初合时,我总爱倚在大东门桥的石栏上,看小秦淮河的水纹把最后一缕夕照揉成细碎的金箔。这座始建于明嘉靖年间的砖石拱桥,曾是扬州四水关六吊桥之一,桥畔老槐的枝桠筛着风声,恍惚间竟与《浮生六记》里芸娘簪着的茉莉香重叠了——那抹温婉的影,原是泊在这座古城肌理深处的。

《浮生六记》是沈复在芸娘去世后所著的一部自传体散文,全书以“闺房记乐”“闲情记趣”“坎坷记愁”“浪游记快”“中山记历”“养生记道”六卷,记录了他们夫妻二人平凡而又充满情趣的家居生活及沈复游历各地的所见所闻。书中没有华丽的辞藻,却以真挚的情感和细腻的笔触,描绘了一幅幅生动的生活画卷,被誉为“晚清小红楼梦”。

而沈复与芸娘的爱情,始于十三岁那年的惊鸿一瞥。沈复见芸娘诗稿中“秋侵人影瘦,霜染菊花肥”之句,大为赞赏,遂对母亲说:“若为儿择妇,非淑姊不娶。”婚后,二人情投意合,相敬如宾。他在《浮生六记》中回忆道:“闲时与你立黄昏,灶前笑问粥可温。”这份平淡中的深情,正是他们爱情最动人的写照。在扬州的日子里,他们虽生活清贫,却彼此扶持,共同度过了许多难忘的时光。

大东门桥畔的景致,总让人想起芸娘的巧思。想那年她制“活花屏”,将绿萼梅枝编作篱落,引得蜂蝶绕室而飞。如今梅枝仍倔强地探过粉墙,在暮春时节落下细雪般的花雨,落在桥头茶肆的碧螺春里。茶烟袅袅中,恍惚见芸娘执卷而坐,发间簪着新折的晚香玉,笑涡里盛着三分俏皮七分慧黠。这茶,这景,都沾着扬州盐商文化浸润出的雅致——乾隆年间,扬州盐商凭借两淮盐业垄断,富甲一方,他们建园造宅,广邀文人墨客,将奢华与风雅融于一炉。芸娘虽非盐商之女,却在这股风雅之气中,练就了不凡的才情与品味,正如盐商马曰琯小玲珑山馆的藏书楼,虽为盐业所筑,却藏着江南文脉的精魄。

暮色渐浓时,桥头卖藕粉圆子的老妪正收摊,竹匾里剩着几颗雪团似的圆子,在暮色里泛着温润的光。买下一碗,看老妪用铜吊子冲开滚水,热气氤氲中,忽然想起芸娘制“荷花茶”的巧思。原来真正的风雅,不在雕梁画栋,而在这些沾着烟火气的日常里,在代代相传的掌纹间,活成了运河不干的潮汐。而芸娘与沈复的故事,也如这运河之水,悠悠地流淌在扬州的历史长河中,永不干涸。正如大东门桥下的流水,见证过盐船如梭的盛景,也承载着芸娘“秋侵人影瘦,霜染菊花肥”的清雅诗魂,更铭记着《浮生六记》中那段“闲时与你立黄昏,灶前笑问粥可温”的深情岁月。